её толки и литература о ней.

Публикуемая книга В.М. Васильева посвящена характеристике марийской религиозной секты «Кугу сорта» (Большая свеча). Она была издана в 1928 году после обсуждения на открытом заседании краеведческого

общества в г. Краснококшайск. Книга имела большой успех не только среди рядовых читателей, но и ученых-религиоведов, атеистов. В настоящее время она является библиографической редкостью.

Между тем ее без всякого сомнения можно считать историческим и культурным памятником.

Сектантство издавна играло важную роль в жизни российского общества. Согласно результатам Всероссийской переписи населения 1897 года только раскольников и сектантов в стране насчитывалось 2,1 млн человек.

Верующие сектанты, несмотря на преследования светских и духовных властей, не хотели отказываться от подвижнической деятельности во имя своей веры, утверждая в обществе древнее благочестие.

Религиозным поискам благоприятствовала проводимая во второй половине XIX века модернизация российского общества. В условиях царского режима любые значительные по масштабам перемены неизбежно

сопровождались дестабилизацией общественных отношений, ослаблением влияния имперской традиции. Усилившиеся в пореформенный период процессы социальной дифференциации, урбанизации и индустриализации,

а также распространение грамотности вызывали в сознании людей существенные перемены. Нередко это приводило к росту среди верующих тревоги за будущее, порождало ощущение предчувствия наступающего

апокалипсиса.

Религиозная секта «Кугу сорта» — одно из проявлений неоднозначного воздействия модернизационного процесса в России. Марийскую секту можно считать уникальным явлением в духовной жизни народа. Этот

своеобразный духовный феномен сформировался в результате переосмысления православного вероучения в духе традиционной религии мари и его традиционной культуры.

Марийские крестьяне официально считались православными. В то же время они оставались приверженцами своей марийской религии, тайком от церковнослужителей и местной администрации поклонялись божествам

и духам. В результате такого двоеверия в сознании верующих древнемарийские религиозные представления постепенно обогащались ветхозаветными преданиями, а марийская дохристианская обрядовая практика -

православными культовыми действиями. Так сформировалось несколько конфессиональных групп: приверженцы православной веры (руссковеры или «рушла вера»), почитатели православных и дохристианских

религиозных верований, назвавших себя приверженцами марийской веры («марла вера»). Марийцы, отказавшиеся перейти в православную веру, называли себя «чимари вера».

В южной части Яранского уезда Вятской губернии преобладали приверженцы марийской веры. Часть марийцев, проникшись духом освобождения, решила отказаться от православной веры, перестала подчиняться

обличающим и оскорбляющим марийскую веру священнослужителям, и, наконец, решила возвратиться к истокам своей веры путем возрождения основ марийского вероучения.

Свою возрожденную веру они называли древнемарийской, т.е. восходящей к истокам марийской культуры, не имеющей ничего общего с православным учением. Верующие, как это видно из содержания книги

В.М. Васильева, не отвергали при этом наличие в своих религиозных представлениях отголосков ветхозаветных сказаний, христианских морально-нравственных норм и даже некоторых догматов христианства.

Сознательно умалчивая о заимствованиях некоторых положений христианства, сектанты вовсе не хотели признавать влияние православного учения, отвергли положительную просветительскую роль православного

духовенства. Более того, они открыто выражали свое нежелание считать себя православными верующими, отказывались поклоняться иконам, посещать православные храмы и часовни, исполнять таинства.

Первые сведения о зародившейся среди марийцев секте «Кугу сорта»

B.М. Васильев мог узнать из многочисленных газетных публикаций. Более внимательно к этой теме он отнесся, прочитав известную статью C.К. Кузнецова «Черемисская секта «Кугу сорта». В.М. Васильев и

раньше следил за творчеством казанского этнографа, вызывавшего порой у него резко критическое отношение. Познакомившись с этой работой, он решил написать свои критические заметки, обратив внимание

на насмешливо-иронический тон его статей, обилие лингвистических ошибок.

Познакомиться с кугусортинцами Васильеву удалось только в июне 1916 года после многократного обмена письмами. Он сумел наладить доверительные отношения с ними, в течение целой недели имел возможность

общаться с наиболее активными сектантами. Вместе с Васильевым в качестве фотографа был учитель образцовой школы Казанской учительской семинарии К.В. Буртаев. В январе 1917 года В.М. Васильев

продолжил беседы с одним из руководителей секты Андреем Якмановым, приехавшим в Казань к нему для совместного изучения публикаций о секте. В 1Ч17 году ученый опубликовал сборник довольно оригинальных

молитв кугусортинцев. Осенью 1919 года ученый вновь встретился с сектантами. На сей раз те отнеслись к нему более дружелюбно, разрешили присутствовать на одном из молений в Упшинской роще.

Прежде чем начать обсуждение замечательной работы В.М. Васильева хотелось бы определиться с понятием «секта». Этим термином (от латинского secta—учение, направление, школа) принято обозначать

религиозную группу, общину, отколовшуюся от господствующей церкви. Встает вопрос: от какой религии или церкви откололись кугусортинцы? На этот счет существуют две точки зрения. Одни считают ее

модернизированным вариантом традиционной марийской религии. Другие ее называют православной сектой. На наш взгляд, в зарождении религиозной секты «Кугу сорта» большую роль сыграла эволюция традиционных

верований и формирование православно-языческих синкретизнрованных представлений. Поэтому учение кугусортннцев считаем целесообразным определить как модернизированный вариант традиционной религии мари.

Косвенным свидетельством этого может послужить наличие трех толков (групп) приверженцев секты, отличающихся между собой не только степенью восприятия нового учения, но и сохранностью элементов

традиционной марийской религии.

Учение секты зародилось среди марийцев Яранского уезда, живущих в основном в южной его части. Яранский уезд в те годы преимущественно был представлен русским населением. Доля марийцев составляла

около 15%. Интенсивное культурное влияние русского населения должно было привести к утере марийцами своих традиционных элементов культуры. Однако ассимиляционные процессы, как показывает исследование

В.М. Васильева, происходили не везде одинаково. Приведенные В.М. Васильевым оригинальные предания свидетельствуют о том, что сектанты имели довольно глубокие исторические представления о своем прошлом.

Зафиксированные мифологические предания позволили автору книги сделать предположение о времени зарождения сектантского движения среди мари. Автор считал, что последователи третьего толка, в наименьшей

степени знакомые с учением секты,могли осознать себя как отличительная религиозная группа уже в XVIII веке, т.е. во время массовой христианизации народа.

Архивные материалы 1830-1840-х годов убедительно свидетельствуют: секта как учение зародилась в сороковых годах XIX столетия. Найденные

нами архивные документы свидетельствуют, что в деревне Солаял Зыковской волости Яранского уезда в 1840-е годы некий крестьянин Филипп первым выступил против проведения молений с

жертвоприношением. Его последователи, объединившись в так называемую «филиппову веру», отказались от поклонения ранее почитаемым древнемарийским божествам, керемету и возвели в ранг верховного

божества «Тӱҥ Тӱня Юмо» (Главное Всемарийское божество). Необходимо заметить, что подобные новшества можно было встретить в первой половине XIX века и у других финно-угорских народов, например

среди мордвы и удмуртов. Так, представители удмуртской секты «Вылечпырысы» (Вступающие в новую веру) выступили против кровавых жертвоприношений, отказались от употребления фабрично-заводских изделий.

В XIX веке светская власть к новым сектам относилась более или менее дифференцированно. Жестко преследовались лишь те новые религиозные объединения, которые заявляли о своем неприятии политики

государства и стремлении защититься от существующей социальной несправедливости. Поэтому лояльных к действующей власти сторонников «филипповой веры» никак не наказали.

Наиболее активно марийская секта развернула свою деятельность в семидесятые годы XIX века. Впервые всенародно об основании новой веры было объявлено Григорием Гавриловым в 1877 году во время моления

в д. Большая Рутка Яранского уезда. Согласно преданию, в этот день произошло солнечное затмение, которое вызвало переполох среди верующих. Свою веру марийцы назвали «верою предков»,

«подлинной верой», «истинно божьей верой», «чимарийской». В прошених, подаваемых Степаном Якимовым и другими последователями кугусортинской веры обер-прокурору Святейшего Синода (1879), Государю

Императору (1887, 1888), османскому султану (1891), Государя Наследника Цесаревичу (1893), Вятскому губернатору от имени крестьян Ернурской, Кадамской, Великоречинской и Юкшумской волостей упоминаются

и такие определения веры, как «древне-черемисская, язычно-инородческая религия», «изустно языческо-древнечеремисская инородческая религия», «древне бело-черемисская, изустно языческая», «потомственно

обычная вера» и лишь в начале 1890-х годов — «обряд Кугу Сорта». В своих прошениях крестьяне просили дать им официальное разрешение на проведение своих обрядов и обычаев, ссылаясь на то, что они

поклоняются древнемарийским божествам издревле. Однако согласно Российскому законодательству переход из православной веры в другую религию был категорически запрещен. Поэтому все их попытки в этом

направлении оказались тщетными.

Секта создавалась при участии наиболее продвинутой части марийского крестьянства. Открытые высказывания лидеров секты против местного духовенства, призывы к возврату старой веры, отказу от исполнения

христианских таинств, посещения церкви находили отклик у значительной части марийских крестьян. К 1890-м годам более 200 семей стали считать себя кугусортинцами.

Секта не имела своего единого руководителя. В разработке нового учения, его пропаганде и отстаивании основ учения принимали участие Григорий Гаврилов (д. Малая Рутка Юкшумской волости),

Степан Якимов (д.Люперсола) и Федор Карпов Алексеев (д.Шургумал Кадамской волости), братья Андрей и Тихон Алексеевич Якмановы (с.Упша Великоречинской волости),

Дмитрий Васильевич Столяров (д.Кӧрды Ернурской волости) и другие. Из числа активистов секты пятеро знали русскую грамоту, большая часть владела русским языком. Крестьянин д.Люперсола

Кадамской волости C.Якимов, в 1879 году написавший прошение на имя обер-прокурора Святейшего Синода о разрешении исполнять некоторые обряды, выделялся как человек «изворотливый и до дерзости смелый».

Дмитрий Столяров, в прошлом волостной старшина, занимался до своего разорения торговлей. Несколько человек, в том числе заштатный военный фельдшер Андрей Ятманов, были отставными солдатами в запасе.

Из этих данных видно: хотя секта и зародилась в крестьянской среде, однако ее основателями и первыми руководителями были лица по роду деятельности вышедшие за пределы этой среды. Видимо, вовлечение в

секту людей из различных крестьянских прослоек привело к тому, что на первом же всесектантском съезде в 1878 году новая вера распалась на два толка. Принципиальным пунктом разногласий стал вопрос об

отказе от жертвоприношений животных. Большинство присутствовавших на съезде марийцев не согласилось с этим предложением.

Местная власть, понимая возросший авторитет секты среди местного населения, в письмах, направляемых в высшие органы власти, предлагала применять в отношении к сектантам более жесткие меры наказания.

Ссылаясь на то, что члены секты отказывались посещать церковь, исполнять таинства, крестить своих детей и отпевать умерших, православное духовенство потребовало выселить кугусортинцев с их постоянного

места жительства. Установление опекунства над хозяйством сектантов, ссылка наиболее активных из них в Сибирь и ряд других административных мер воздействия на верующих способствовали ослаблению влияния

нового учения на крестьян.

В первой главе книги, посвященной истории секты, В.М. Васильев, излагая причины возникновения секты, отказа сектантов от проведения жертвоприношений животных, по-видимому, опирался на высказывания самих

сектантов. Разделы «О гонениях на секту», «Жизнь сектантов в ссылке» тоже были написаны на основе рассказов и воспоминаний А. и В. Якмановых.

В.М. Васильеву удалось довольно подробно зафиксировать особенности быта сектантов, праздников, культовых действий, семейных обрядов и т.д. Он, например, указал на наличие у кугусортинцев особого дома для

молений и бесед, сада для молений во дворе. Автор подробно описал способ добывания «живого» огня. Васильев отметил роль одежды в формировании религиозной идентичности. Известно, что отличительной

особенностью сектантов была белая одежда. Белый цвет, «как угодный богу», наделялся верующими особым символическим значением. В.М. Васильев обратил внимание и на отношение сектантов к женскому головному

убору «сорока». Сектанты по-своему трактовали значение и роль той или иной пищи. Описывая все эти детали повседневной жизни, автор книги не ставил перед собой задачу глубокого всестороннего анализа

значения и роли этих символов в формировании этнорелигиозной идентичности и сплочении последователей секты. В то время он видел перед собой задачу как можно подробно описать особенности культуры

кугусортинцев.

При характеристике религии важно обратить внимание не только на выполняемую ею функцию (мировоззренческие, идентификационные, экзистенциальные, нормативно-моральные, социально-мотивационные, культурные,

коммуникативные, интегративные и др.), но и на освещение содержания религиозного учения, его абсолютных философско-этических ценностей. В этом отношении В.М. Васильев одним из первых обратил

внимание на догматические положения секты. В этом, на мой взгляд, проявляется особая уникальность и большая значимость его работы. Важно учесть также активное участие сектантов при освещении этой темы.

Все это придаёт публикуемой работе еще большую значимость и интерес.

В.М. Васильев отметил, что в основу учения секты положена вера в единого бога. Показательно в этом отношении письмо сектантов, где отмечалось: «Наша вера есть только всевышнему пренебесному богу,

не позволяем себе поклонения какому-нибудь кумиру или предку, поэтому бог есть один и ни что-либо другое, а как только дух и находится выше нас, т.е. на небесах». Этого бога, как установил автор,

они представляли трояко, что соответствует христианской традиции. В понимании кугусортинцев отсутствует лишь представление о духе святом. Вместо него фигурирует образ великой матери-созидательницы

основы жизни. Единого бога кугусортинцы иногда, как и все марийцы, называли «Ош Кугу Юмо» (Светлый Великий Юмо). Единому богу приписывалось участие в творении мира, создании «семнадцати начал» —

повседневных творцов. Эти начала, по мнению сектантов, продолжили промысел божий, ежедневно продолжая традицию творения мира.

В этих характеристиках нельзя не видеть своеобразное осмысление христианского учения. О том же отмечал и В.М. Васильев. Он писал: «О творении богом мира и человека сектанты пересказывают в общих чертах

все библейские сказания с некоторыми весьма своеобразными изменениями».

Создаваемый пантеон божеств, как и у остальных приверженцев марийской веры, состоял из «высших» (небесных) и «низших» (земных) начал. К числу «высших» первоначал были отнесены образы почитаемых ранее

трех создателей — предопределителей («Пӱршӧ»), небесных сил: солнца, звезд, грозы, молнии, облаков, рождающей матери («Илыкш Шочын Ава») и пятницы (почитаемый марийцами день недели, кугусортинцы в

основном молились по пятницам, по-видимому, повлияли и религиозные представления русских крестьян о двенадцати пятницах церковного года и о Параскеве Пятнице). К числу «низших» — земных первоначал —

отнесен человек, точнее творящее человека испокон веков начало, руководящее и властвующее над ним. Остальные 6 «начал»: творческая первооснова конопли, хлеба, дерева, пчел, скота, трав, по мнению

сектантов, находились под контролем и влиянием человека.

Возвышение роли человека на Земле имело принципиальное значение для кугусортинцев. Человек или человеческое начало оказалось включенным в число семи земных божеств. Этим самым сектанты подчеркнули

важное значение человека в жизни природы. Тем не менее, сектанты не воспринимали человека равным богу, венцом творения, как это проповедует церковь. Человек оказался в одном ряду с природными силами земли.

В учении секты немало говорится о патриархах, пророках, святых. Христа сектанты называли величайшим пророком, но отрицали его божественное происхождение. Молиться святым, иконам они считали делом

греховным.

Утверждая идею творения, сектанты придавали большое значение одушевлению сил природы. По верованию сектантов, вся природа наделялась душой, считалась чистой и незапятнанной грехом, поэтому сектантская

этика требовала бережно обращаться с нею. Секта ратовала за утверждение в обществе добрых, гуманных отношений, установление в обществе социального равенства и сплоченности. Убийство, воровство,

прелюбодеяние, мошенничество, лживость, ссоры, безделье и другие человеческие пороки считались грехом.

Приверженцы секты «Кугу сорта» большое внимание уделяли восстановлению дохристианских культов, пытались устроить свою жизнь в духе веры отцов и дедов. Протестуя против царящего в обществе неравенства,

насилия, угнетения и эксплуатации, кугусортинцы хотели противопоставить злу, несправедливости и вражде между людьми высокие нравственные идеалы. «Кугу сорта» в первую очередь проповедовала утверждение

добра на земле, «т.е. делать людям то, чего себе желаешь» — писали сектанты. В одном из писем С.К. Кузнецову они отмечали, что истинным последователем кугусортинской секты считают только тех людей, в

«ком есть истинный пост (воздержанность по отношению к запретной пище. -Н.П.) и чистая совесть, любовь, незлобивость, прилежность к труду и воздержанность от всех слабостей...»

Стремясь возродить идеальное общество древних людей, преодолеть зависть, последователи секты «Кугу сорта» отказались от использования фабрично-заводских изделий, добивались простоты обстановки в доме,

употребляли только одежду из белого холста, соблюдали пищевые запреты. С целью получения предрасположения бога сектанты предлагали предостерегать себя от всех форм насилия по отношению к другим.

Секта пропагандировала идею честного труда, отвергала все формы эксплуатации. Пытаясь уничтожить все формы насилия на земле, они в 1907 году провели специальное моление.

Одним из главных моментов в отношениях между участниками моления была взаимная извинительная молитва каждого перед всеми молящимися. Единство в секте достигалось путем противопоставления себя

окружающим людям, внушением чувства принадлежности к народу с чистыми и добрыми помыслами («белому марийскому народу»). Яркое выпячивание своего национального происхождения и принадлежности к

сектантскому учению, а также утверждение равноправного и независимого положения мари перед другими народами (особенно русскими) было важным звеном в укреплении единства и солидарности в отношениях

между единоверцами.

Одной из отличительных особенностей учения секты является выборочное возрождение дохристианских культов. Это обуславливалось не только тем, что крестьяне из-за отсутствия письменных регламентаций

по поводу совершения обрядов постепенно забывали порядок их проведения. Другой немаловажной причиной сознательного отбора традиционных верований и обрядов являлось их соответствие выдвинутым социальным

идеям и идеалам. Кугусортинцы стремились утвердить в обществе социальную однородность, гуманные братские взаимоотношения. Поэтому они отказались от почитания «низших» духов, которые воспринимались как

проявления злой силы.

Аналогичное выхолащивание дохристианских культов наблюдалось и в отказе от жертвоприношений домашних животных и птиц. Сектанты выступали за уничтожение всех форм насилия, в том числе и по отношению

к животным, птицам, насекомым. Божье благословение, по мнению сектантов, можно было достичь и честным трудом во имя блага других.

В целях обоснования истинности своей веры, секта взяла на вооружение эсхатологические идеи о близком конце света. Секта учила, что Земля просуществует лишь 17 эпох. Свою жизнь кугусортинцы связывали с

девятой эпохой. В конце этой эпохи сектантов якобы ожидало вознесение к богу и вечное спасение от гибели.

Кугусортинцы считали, что все люди подвержены греху. Чтобы избавиться от них, предлагалось регулярно молиться, вести примерный образ жизни, бороться за спасение других. Согласно учению секты, каждый

человек может достичь божьего благословения, если он выполнял все общепринятые в секте требования. Только души честных людей, по мнению сектантов, навечно попадали к богу. Периодическое возвращение

душ умерших на землю, посещение родственников умершими сектанты не признавали. Поэтому они не проводили обряды угощения умерших.

Рассмотренные примеры учения кугусортинцев показывают, что участники секты попытались критически пересмотреть традиционные древнемарийские верования и культы. В изменившихся социально-экономических и

культурных условиях они считали важным отказаться от всех религиозных представлений и обрядов, компрометирующих народ, его культуру.

Пересматривая древние традиции, члены секты стремились приблизиться в культурном отношении к соседним народам. Разрабатывая основы нового мировоззрения, они продемонстрировали стремление к свободе от

православного идеологического гнета. Сектанты утверждали важность возвышения человека до уровня высшего земного начала. В учении кугусортинцев четко проявились гуманистические устремления, желание

утвердить в обществе человечность. Пересматривая древнемарийские верования, члены секты обратили внимание на необходимость повышения национального достоинства. Все эти примеры убедительно показывают,

что секта «Кугу сорта», хотя и была религиозной, но в своей идеологической основе стремилась внедрить в сознание своих приверженцев новое понимание жизни, достичь гармонии в мире.

На наш взгляд, марийцы, разрабатывая учение секты «Кугу сорта» пытались продемонстрировать свое стремление к возрождению некогда общепризнанной народом религиозной традиции. Кугусортинцы были уверены в

том, что возврат к старой вере позволит народу обеспечить его дальнейшее развитие, восстановить равноправное положение в обществе. Для достижения этого в условиях России, как они считали, необходима

культурная изоляция, т.е. организация своей секты. Однако изоляция не была самоцелью. В самом учении кугусортинцев, как мы уже имели возможность убедиться, немалое внимание уделялось пересмотру не

соответствующих времени культурных установок. Активные участники модернизации традиционного марийского религиозного учения понимали важность реформы марийской культуры. Им, как показывает исследование

В.М. Васильева, многое удалось осуществить. Все это свидетельствует о том, что культурная мобилизация интеллигенции, проявившаяся в начале ХХ века, имела глубокие корни в народе и началась уже в

70-е годы XIX века.

кандидат

исторических наук.

её толки и литература о ней.

Марийская религиозная секта под названием «Кугу сорта» (большая свеча) распространена сравнительно незначительно,

не говоря уже о том, что она ограничивается только марийским миром.

Чтобы иметь ясное представление о степени распространенности секты, следует отметить прежде всего совершенно

упущенный всеми исследователями момент в её содержаний, именно распадение её на три толка.

>

Первый толк — это самый чистый, так сказать, непогрешимый вид секты. Это толк секты из представителей

с аскетическим, подвижническим образом жизни, выражающемся в повседневной жизни в воздержании от курения

табаку, от употребления чая, спиртных напитков, некоторых овощей и злаков и продуктов промышленного производства вообще.

В религиозной области он отличается кроме изгнания кровавых жертв и молений низшим духам, самым точным

исполнением всех требований сектантских верований. В чём это заключается, будет сказано ниже.

Этот толк по численности самый малочисленный, насчитывающий всего лишь несколько десятков человек.

Он наблюдается по бывшему Яранскому уезду в следующих пунктах: с.Упша, М.Кугунур (Изинур), быв. Оршанской волости,

Кӧрдӧ, бывшей Ернурской волости, д. Сред.Турша (Туршулук) быв. Великоречинской волости, д.М.Рутка (Изи Рутка)

быв. Юкшумской волости, позднее Корляковской. По бывшему Царевококшайскому уезду: д. Ошламучаш-околод. Кабак сола, быв. Арбанской волости.

Второй толк тоже без кровавых жертв и молений низшим духам, но не с таким точным выполнением религиозных обрядов,

как первый и с образом жизни почти ничем не отличающимся от жизни других марийцев, исключая разве лишь изгнания

из круга домашних животных свиней и коз. Этот толк получился от первого, со времени ссылки сектантов в Сибирь

и тоже не может похвалиться особенной численностью своих последователей.

Он наблюдается в следующих пунктах: быв. Яранский уезд: дер.Кӧрдӧ, с.Ернур и Мал.Чирки быв. Ернурской волости,

Шургӧ-Иымал, Лужбеляк (Лужа-влак, Немдыж (Кыдал Нэмдыж), с. Пектубаево. Кокшан-мучаш) быв. Кадамской волости и

с. Упша быв. Оршанской волости, Тожсолинской вол. быв. Пижанской вол., быв. Сердежской волости.

Третий толк отличается от других язычников-марийцев только тем, что не признает молений низшим духам и в молитвенных обращениях

несколько приближается к первым двум толкам, но признает, как и другие марийцы, кровавые жертвы; во всем же остальном и в образе

жизни никаких отличий от других марийцев не имеет. Это наиболее многочисленный по числу последователей толк, насчитывающий их может

быть тысячами. Он наблюдается в следующих бывших волостях бывшего Яранского уезда: Кадамской, Ернурской, Тожсолинской, Сердежской,

Оршанской, Великореченской и Юшумской; в бывшей Арбанской волости быв. Царевококшайского уезда и в пределах бывшего Уржумского уезда.

Секта представляла в свое время весьма больной вопрос особенно для русского православного духовенства, бывшего одним из могущественных орудий

русского самодержавия в деле обрусения всех народностей нерусского происхождения вообще. Может быть этим и объясняется то обстоятельство,

что дореволюционная литература о кугу-сортинской секте, несмотря даже на незначительную ее распространенность, весьма внушительна, как в

количественном, так пожалуй и в качественном отношении. В то время, как в религии язычников-марийцев, которых надо считать сотнями тысяч,

очень небольшое количество значительных исследований, о кугусортинцах написаны десятки статей в журналах и газетах, и как оттиски из них

имеются также отдельные брошюры. Перечень литературы о кугусортинцах будет приведен в конце очерка.

Особенно оживленным периодом появления литературы о кугусортинцах являются годы 1890—93 т.е. время состояния сектантов в ссылке,

привлекшее всеобщее внимание по своей исключительности.

Из указанной литературы большая часть нами рассмотрена и проверена путём чтения с главными представителями секты братьями Якмановыми.

Большинство статей и брошюр о кугусортинцах представляет или весьма отрывочные сведения, касающиеся главным образом внешней стороны их

молений и образа жизни, с большой долей размышлений самих авторов и таких же выводов, или явное искажение существа секты, происшедшее,

как от недостаточности материалов для суждений, так и от слишком большого доверия к свидетельству других лиц, которые могли передать

извращённые сведения, также вследствие недостаточно ясных представлений о секте или из враждебных к ней отношений.

В своём очерке мы будем касаться только первого коренного толка секты и сопоставлять добытые нами сведения главным образом с сообщениями

Мошкова, Коблова и Кузнецова, т.к. все другие мелкие статьи представляют сообщения неточные, а некоторые, ещё хуже, являются просто компиляциями

из указанных необдуманных статей. Кроме того, большинство статей явилось несомненно из простой жажды к новостям вообще, из стремления, как говорят

«оживлять» печатный орган, а не из серьёзного стремления к изучению секты.

По вопросу о причинах возникновения секты находим в литературе объяснения весьма разноречивые:

Так, например, в безымянной статье под названием «Черемисская секта Кугу сорта» в .Ч» 251 за 1890 г. на странице газеты «Волжский вестник» читаем:

«Сектанты были совращены сначала в одну из беспоповщинских сект русского раскола, но неудовлетворённые ею, выработали своё учение».

Объяснение это нелепо уже по одному тому, что кугусортинцы ни с какими русскими раскольниками ни в какие общения не входили, следовательно

ничего от них не могли и заимствовать. Невероятность указанного объяснения подтверждается также и тем, что автор приводит его, как сообщение

русских соседей сектантов и местного духовенства, а ценность таких сообщений хорошо будет выяснена в дальнейшем нашем изложении.

Другое объяснение, тоже не менее маловероятное, находим на стр. 397—402 журнала «Жизнь», № 12 за 1900 г. в статье «язычество в Вятской губернии», где читаем:

«Известно не мало случаев фактической защиты черемисами своего культа, за что им приходилось пострадать... По всему мы имеем дело с религиозно-национальным

возрождением черемис; только возрождение это имеет слишком однобокий характер: выражается оно почти исключительно в защите столь печального факта, как языческий

культ» и далее, как доказательство указанного стремления к «возрождению» отмечается появление секты «Кугу сорта».

В этой же статье приводится мнение миссионеров об отношении последних к языческому движению вообще: «А сами миссионеры склонны видеть в язычестве связь

с «движением панмонголизма» и проповедуют о великой опасности от этого для государства. (Вятские епархиальные ведомости 1898 г. № 8).

Причина возникновения секты кроется с одной стороны в несоответствии кровавых жертв духовному росту последователей секты, с другой же - появление секты

есть протест против непонятного и навязанного православия, поглощавшего не только вполне понятное и достаточно удовлетворявшее в форме секты язычество,

но и национально-бытовые условия, устои марийцев.

Этот вопрос наиболее подробно выявится в дальнейшем изложении, в главах об основаниях учения секты.

Здесь же заметим об этом лишь вкратце. По представлению сектантов, кровавой жертвы даже физически нельзя выполнить без того, чтобы кровь жертвенного животного

не проникла в землю. Следовательно жертва, назначенная богу, будет оспариваться в этом случае духом земли.

Чтобы сохранить жертвенное животное от всякой скверны, потребовался бы для него совершенно исключительный уход: самый лучший корм, ограждение его от сорных

примесей и сохранение даже всего поколения данного животного от продажи посторонним лицам, т.к. продажа могла бы повлечь к использованию животного совершенно

противополезному дурное обращение, принесение в жертву низшим духам и т.д.

Затем самый акт приношения кровавых жертв, как прекращение жизни живого существа, есть насилие, зло, и это явление в глазах сектантов представляет, можно сказать,

целый парадокс: просить у бога прощения за содеянные злодеяния т.е. творить грех, который вновь придётся замаливать этим же способом и т.д. до бесконечности.

Следует заметить также, что перечисленные обстоятельства обусловливали во первых неизвестность, неясность секты для окружающего населения и во вторых невозможность

изучения её для исследователей.

Дело в том, что открытое исповедание секты, как бывало в истории со многими религиозными сектами, могло бы вызвать нежелательные для её последователей подозрения, насмешки,

даже преследования, что и получилось с сектой впоследствии, и т.д. Поэтому секта в начале исповедывалась тайно, причём сектанты, во избежание подозрений, наружно исповедывали

и язычество, а православные члены и христианство.

Несомненно также, что секта «Кугу сорта», как бывало со всякой сектой, оформилась не сразу. Но что представляла она в самом начале своего зарождения, сказать что-либо определенное

затруднительно, т.к. первые последователи её были люди неграмотные, и записей никаких после себя не оставили, а посторонним лицам секта могла быть известна не более, как некоторый

подозрительный факт и только.

Итак, время появления секты точно неизвестно. Начало её, разумея под ним самое зарождение, некоторые из сектантов относят к 70 годам XVIII столетия, а не XIX, как сказано у

Кузнецова (стр. 2—3.) Это лучше всего выяснится из родословия Якмановых, являющихся виднейшими представителями секты.

Сектантам нз предков Якмановых известен Тумат, марий, по преданию нз д. Нолю-Кукмарт, впоследствие Уржумский у. бежавший в Яранский уезд, спасаясь от насильственного крещения.

Сын Тумэта Якман, христианское имя которого было Яким, был крещён в 40 лет и через это остался от солдатчины. Якман и сын его Ефрем были двоеверы, т.е. были сектантами, исповедывая

одновременно, конечно наружно, и христианство; сын Ефрема Алексей был даже троевер, т.к. придерживался и чистого язычества. Сыновья его Тихон и Андрей являются уже, если можно так сказать,

чистыми представителями секты, по крайней мере с 90-х годов XIX в. Последние два брата уже тоже умерли: Андрей в январе и Тихон в июне месяце 1920 года. Что касается основателя секты или

вернее следовало бы сказать, оформивший её то С.К. Кузнецов со слов Жилина таковым считает какого-то, уволенного в бессрочный отпуск гвардейца (стр.З). Это не так. Очевидно Жилину секта и

основатели её были известны только по слуху. Да иначе и быть не могло, потому что с. Кичма и с. Веряужнур Уржумского уезда, где А. Жилин служил, отстоят от с. Ужны первое в 80—90 верстах и

второе в 50—60 верстах. О специальном посещении Жилиным сектантов в с. Упше также не может быть речи, т.к. по словам Якмановых, с ним они никогда не встречались. Затем в роде Якмановых никакого

гвардейца- солдата не было, да и среди всех сектантов первого толка о гвардейцах ничего неизвестно. Андрей Якманов действительно был на военной службе, но не был гвардейцем и служил не в

Петербурге, а в Казани, причём простым солдатом, был всего лишь 5 месяцев; потом поступил в военно-фельдшерскую школу при Казанском военном госпитале; через три года по окончании курса был

ротным фельдшером (1883—85 г.) и 6-го августа 1885 г. ушёл в запас.

Из других сектантов первого толка, современников Якмановых, известен крестьянин дер. Шӱргӧ-ймал, бывшей Кадамской волости, Фёдор Карпов (Качу Вӧдыр). Его называли также «Салтак Вӧдыр».

Он, правда был человек рослый и здоровый, но не был солдатом. Он был принят в дом, в зятья к дочери некого марийца Луки указанной деревни. Лука был старым гвардейцем; известно также что Лука был вообще

свободным от религиозных предрассудков и во всяком случае не был кугусортинцем. Даже больше: между зятем и тестем происходили споры по религиозным вопросам, в результате чего они разошлись и зять, построив

свой дом, ушёл врозь от тестя. Этот самый Ф. Карпов, будучи зятем гвардейца Луки, и получил странное для немарийского слуха прозвание «Салтак Вӧдыр», который отвечая на вопрос «Могай Вӧдыр - какой Фёдор»

означает не то, что он сам был солдатом, а то, что был в каких то отношениях к солдату; именно для марийского слуха это выражение означает просто «солдатов Фёдор».

Известно также, что и д.Шӱргӧ-ймал отстоит далеко от сс. Кичмы и Верх.-Ужнур, также весьма сомнителен факт знакомств Жилина и С.К. Кузнецова с Ф. Карповым и гвардейцем Лукой.

Из всего сказанного теперь нетрудно понять, что причиной заблуждения Кузнецова об основателе секты как о гвардейце могли послужить извращённые рассказы о Якманове или Карпове или о том и другом вместе,

причём выражение «Салтак Вӧдыр» могло быть понято им в указанном выше возможном извращении.

Говоря об основателе секты, следует заметить вообще, что нельзя указать на одно лицо, т.к. и бр. Якмановы, Карпов, и как увидим далее, Гаврилов, и Захаров (Смирнов) и ещё некоторые другие, — все в

известной мере являются основателями.

Мы выше заметили уже, что из боязни преследования секты исповедовали её тайно и обнаружить секту было трудно, потому что сектанты ходили в церковь и совершали свои моления, само собой понятно, что при

таком стеснённом положении секта не могла ещё определиться вполне. Не было определённости ни в обрядах, ни в молитвословиях. Одни ограничивались бескровными жертвами, другие приносили в жертву и животных,

как и прочие язычники. Бескровники проповедывали строгое воздержание от употребления табака, чая, спиртных напитков и некоторых продуктов питания, другие же не настаивали на этом.

Для разрешения всех указанных недоразумений был созван всесектантский съезд в сентябре 1878 года в д. Б.Рутке (Кугу Рутка), Юкшумской волости в доме крестьянина Прохора Федотова.

Туда съехались старшие сектанты из Кадамской, Ернурской, Юкшумской, Великоречинской, и др. волостей, числом около 30 человек, а с пришедшими из прилегающих к Б. Рутке деревень собралось всего

около 60—70 человек. На этом съезде, продолжавшемся несколько дней, при участии как мужчин, так и женщин, происходили моления, совещания и горячие прения об основаниях секты. Но, несмотря на все

старания, участники съезда не могли прийти к соглашениям, и секта распалась на два толка: на коренных последователей, положивших в основу только бескровные жертвы с указанным выше почти аскетическим

образом жизни и других, допускавших и кровавые жертвы с образом жизни почти таким же, как и прочие язычники.

Немногие могли выполнять строгие правила коренных кугусортинцев, и потому их оказалось в первое время меньшинство, численностью до 115 дворов, причём из этого числа, при возникшем вскоре после того

гонении, осталось только 19 дворов.

На съезде всё же постановлено было объявить секту «Кугу сорта» открыто существующей. Весть о новой вере быстро распространилась по марийскому миру. Хотя сектанты и не предпринимали никаких усилий по

распространению своей веры, число их последователей стало увеличиваться. О привлечении в свою веру сектанты не заботятся потому, что искренне верят, что если богу угодно, то всякий новый член сам

придёт к ним без всякого призыва. Истинная же причина успеха в распространении секты заключалась в простоте учения и скромной жертве, ограничивавшейся приношением воска, хлеба н некоторых приготовлений

из мёда.

Наряду с постепенным оформлением секты развивались обоснования её и исторического характера. Обоснования эти, в которых чем они древнее, тем труднее отличить действительность от вымысла,

представляются в следующем виде.

Зарождение секты, но с основанием не первого, а третьего толка, относится к самым отдалённым временам. По преданию в области нынешнего Кронштадта жил богатый марийский князь по имени Кронша. У него

был штат слуг до 70 человек. Непризнанный своим народом, как религиозный реформатор, он совершал моления со своими рабами, вознося в первые молитвы по третьему толку, т.е. только высшим духам.

Преемником его была женщина Цылтий. В период её княжения в области нынешней Москвы жил другой марийский князь Канай. Цылтий просила помощи у Каная для совместных действий против шведов.

Но Канай не поддержал. Цылтий была разбита шведами и взята в плен.

Спустя некоторое время Канай и сам был покорён, но не шведами, а русскими. Подвластные Канаю марийцы направились к востоку от прежних мест обитания и поселились в пределах бывшей Казанской и частях

Вятской губерний.

В позднейший период жизни марийцев здесь в местности около дер.Варангуш, современного Моркинского кантона Маробласти, была известна некая Татьяна. Но она выделялась уже более, как

предводительница религиозного движения.

Из других районов известна дер.Колыгудо бывш. Конганурской волости, где по преданию жил некий Фаддей. Ему приписывается уже отрицание кровавых жертв. Дер.Колыгудо находится приблизительно

в 10 верстах от дер. Ноль Кукмарий, откуда, как было уже сказано выше, бежал предок Якмановых Тумэт. Внуку Якмана Алексею Ефремову приписывается также связь с вышесказанным Фаддеем,

с которым они устраивали совместные моления. Фаддей был даже арестован за это, причём это обстоятельство подавило на время религиозное движение.

После Фаддея религиозное движение связывается с именем крестьянина дер.Солоял за Яранском, неким Филиппом, которому свыше и было указано сменить кровавые жертвоприношения приношениями

из свеч и хлебных злаков. Филипп изготовил 700 восковых свеч, но застращённый священником с.Сердеж, не решился осуществить реформу веры. Наоборот, он сделался даже восприемником ребёнка

у сказанного священника, чтобы показать раскаяние и преданность христианской вере. За это малодушие Филипп клеймится сектантами, как изменник. Однако он видимо не был таковым в полной мере, так как перед

смертью завещал домашним, сказав следующее: «Кыргорий лӱман йэҥ, саска дэнэ кумалшэ лэктэш: тудлан орлыкым чытэн сут коч пунчалалт илан лэкташ вэрэштэш; тидэ сортам тудлан пуза.

— Явится человек по имени Григорий, который будет молиться свечами; ему предстоит претерпеть мучения и судебные преследования, эти свечи отдайте ему».

Смерть Филиппа датируется приблизительно 70-ми годами XIX столетия.

В 1877 году в дер. Б.Рутке, Юкшумской волости, Яранского уезда было организовано грандиозное моление марийцами указанной деревни Никитой и Герасимом. Молящихся было до 700 человек.

Бывший на означенном молении крестьянин дер. Мал.Рутки Григорий Гаврилов, сложив из дров клетку (кара-цура), поднялся на неё и произнёс агитационную речь о смене кровавых жертв на

моление со свечами. В момент произнесения речи произошло солнечное затмение и пока оно продолжалось, слушатели испытывали страшное смятение, одни колебались принять учение, другие готовы были объяснить

даже самое затмение речью проповедника. Но вот затмение прошло солнце вновь просияло, слушатели вздохнули облегчённо, и большинство молящейся массы приняло новое учение. Тогда же было устроено

торжественное моление со свечами, причём оно было названо всемарийским и т.к. свечей для всего народа приготовить не было возможности, то взяли несколько ржаных снопов, сделали для них восковую оболочку

и поставили в виде большой свечи. С этого времени и началось моление исключительно со свечами и приношениями из хлебных злаков, и притом в одежде отменно белой в сравнении с той, какая употреблялась

для обычного ношения.

Возникает ещё один интересный вопрос когда же секта стала называться «Кугу сорта». Сектанты 1-го и 2-го толков называют свою веру «Йӱмын вийакш вэра» — букв, божья прямая (правильная) вера. И поскольку

секта представляется организацией воинствующей со всем нечистым, злым, безнравственным, вообще со всем отрицательным, то каждый член секты, по объяснению вожака Гр. Гаврилова, на вопрос «кто ты такой?»

должен называть себя «Йӱмын салтак улам». — «Я божий воин». Название же секты «Кугу сорта» получилось от того, что миссионер Н. Романов в числе первых стал называть её указанным именем в насмешку над

сектантами. Это относится к 1890 годам, т.е. ко времени наиболее сильного гонения секты. До этого же времени названия «Кугу сорта» ни для этого толка, ни для других не было. О втором толке говорить особо

не приходится, т.к. он идёт за первым. Третий же толк стал называться именем «Кугу сорта» главным образом со времени ссылки сектантов и вообще со времени гонения их.

На появление секты духовенство не обратило сначала должного внимания. Когда же сектанты один за другим совершенно не стали посещать церковь, крестить детей, венчаться и отпевать покойников

по-христиански, а также отказались платить за требы и ругу, то духовенство было очень серьёзно встревожено появлением секты. Но было уже поздно: секта оказалась настолько окрепшей, что все меры,

начиная с увещеваний духовенства и кончая судебными процессами и даже ссылкой в Сибирь, как увидим дальше, могли лишь несколько ослабить влияние секты на других, приостановить развитие её, но не

могли её окончательно уничтожить. Увещевания не достигали своих целей потому, что духовенство, не зная сущности секты, действовало мерами запрещений, пресечений, а о репрессиях известно, что они

вообще не годятся, особенно в делах веры, и только озлобляют и развивают фанатизм, как было например в своё время с русскими раскольниками.

Собственно, духовенство вначале и не думало о применении гуманных мер воздействия на сектантов. Оно считало, видимо, достаточным ограничиться лишь доносами. Так например, по доносу в октябре 1878

года урядник Унжаков при содействии полицейских, десятских, вооружив их обломками кирпичей, осадил дом крестьянина дер.Б.Рутки Прохора Федотова во время моления. Выбив окна и проникнув

в дом, сорвал моление сектантов, опрокинув молитвенный стол со свечами, хлебами и проч. приношениями. Сектанты ни на минутку не сомневались в своей правоте и потому паралич, разбивший урядника вскоре

после этого, они прямо приписали наказанию божию. Федотов с участниками моления подали было жалобу на урядника, но за смертью последнего дело было прекращено.

После этого сектанты ещё более замкнулись в себе, показывая даже вид, что они исповедуют христианство. С другой стороны и в преследовании их наступило затишье, которое продолжалось впрочем, недолго.

Как бывает во многих обстоятельствах, и здесь решающее значение оказали взаимоотношения экономического порядка.

В 1889 году после родов умерла жена Якманова. Через шесть дней умер и ребёнок. Хоронить по-кугусортински не разрешали, а Якманов не

соглашался на христианские похороны. Наконец Якманов похоронил всётаки по своему. Дело даже было передано на суд, но последний каким-то образом не состоялся.

Из последних фактов явствует, что секта окончательно укрепилась лишь к 1890-м годам. К 1890 году между прочим относится и другой уже более активный вид демонстрирования сектантами своей веры,

выразившийся в представлении предметов религиозного культа и моделей на Казанскую научно-промышленную выставку. За экспонаты сектантам было выдано всего шесть похвальных листов и две бронзовых медали.

Такое внимание несомненно окрылило сектантов, и они стали решительнее в своих отношениях с духовенством и всеми, кто пытался удерживать их в христианстве. Духовенство, главным образом в лице миссионера

по Яранскому уезду священика с. Кугу-Шӱргӧ Романова, чувствовало, что оно теряет под собой почву и, не надеясь собственными усилиями вернуть сектантов в православие, сообщило о сектантах

в Вятскую Духовную Консисторию. Последняя в свою очередь передала дело в окружный суд 13 декабря 1890 г. за № 13391.

Окружной суд 8 мая 1891 г. постановил сектантов Тихона и Андрея Алексеевых, Ивана и Игната Якмановых на основании 185 ст. улож. о наказаниях и З п. 771 ст.уст.уг.суд. отправить к духовному начальству

прежнего их исповедания для увещевания и вразумления, а до возвращения в христианство воспретить им пользоваться правами состояния, взяв имение их под опеку возложив судебные издержки на них же.

Сектанты обжаловали приговор в Казанскую Судебную Палату, которая однако 26 октября 1891 г. утвердила решение окружного суда.

То же было и с другими сектантами.

Всех дел за время 1890—1892 г. было рассмотрено 14 и привлекалось до 25 человек.

Опекунами над имуществом осужденных сектантов были назначены по указанию священника с. Упши Решетова, русские крестьяне из соседних деревень, понятно, из лиц нисколько несимпатизировавших сектантам.

С опекой над имуществом сектантов начались для них настоящие мытарства. Опекаемые решительно ничем не могли распорядиться самостоятельно; каждый день они должны были просить разрешения, чтобы распорядиться чем-либо из своего имущества, для чего некоторым из них приходилось ходить за 7—8 вёрст. Опекуны же, старались возможно усерднее исполнять возложенное поручение, чтобы обратить «заблудших» на путь «истинный».

Одновременно с воздействием опекунов делались увещания и со стороны духовенства, но без особенных результатов. В прочем следует отметить, что не все сектанты имели твёрдость переносить указанные

мытарства и часть их вернулась в православие: одни — во время следствия и суда, другие после суда, не выдержав мытарств, связанных с опекой над имуществом. Но отказ их несомненно не был вполне искренним,

т.к. в благоприятный момент они вновь возвращались в свою секту.

Увещевания сменялись такими ненадёжными мерами воздействия, как отобрания свеч, одежды, посуды и других предметов, употребляемых на молениях. Так, например, 18 декабря 1891 г. становой пристав

стана Яранского уезда с низшими полицейскими чинами наехали в дер. Ср.Немдыж к крестьянину Яндыманову, у которого хранилась большая часть богослужебных предметов секты. Несмотря

на протесты сектантов полицейские власти отобрали у сектантов имущества стоимостью до пятисот рублей. Все указанные вещи, видимо, были доставлены в Вятскую духовную консисторию, из которой сектантам

выслали копию описи отобранного при отношении от 27 апреля 1892 г. за № 4902.

На это явное насилие, попрание самих элементарных прав, сектанты подавали несколько прошений чуть ли не во все высшие учреждения того времени и на все получили отказ. Нам известно всего 68 официальных

документов с разными датами 1890—1911 годов, представляющих большей частью отрицательные ответы разных учреждений или отписку вообще на прошения сектантов о снятии опеки с их имуществ, возвращения

отобранных богослужебных предметов, в возвращении из ссылки, о разрешении образовать религиозную общину и. т.д.

Ревнители православия не брезговали даже такими явно преступными средствами, как клевета, ложь и. т.д. Например в 1892 г. когда умер отец Якмановых Алексей от крупозного воспаления лёгких, сыновья его

Тихон и Андрей были заподозрены в отравлении. Однако на следствии обнаружилась невинность сыновей, и дело было прекращено.

Испробовав все меры воздействия на сектантов и изверившись, очевидно, в их силе, решили наконец совсем избавиться от них. Оставалось одно: удалить сектантов, чтобы они не влияли на других марийцев.

Так и сделали. Долго не соглашались односельчане на удаление их из своей среды, т.к. сектанты были безусловно честны, трезвы, все повинности несли аккуратно и вообще ничего предосудительного за ними не

было. Но несмотря на это, дело было улажено, и приговоры об удалении сектантов были составлены на основании 2 ч. 51 ст. общ. полож. о крестьянах. Сектанты удалились, как распространители зловредной и

противоправительственной секты. Все приговоры были утверждены Вятским губ. присутствием.

Из сосланных только Якмановы подали жалобу в Правительствующий Сенат на постановление Губернского Присутствия. Но постановление Губ. Присутствия обжалованию не подлежало, и Сенат 13 декабря 1893 г.

оставил жалобу Якмановых без рассмотрения.

Из разных деревень всего было сослано 14 человек. Собственно приговоры о ссылке составлены лишь для 10 лиц, а четверо последовали, как члены семейств.

Для характеристики отметим некоторые моменты из пути следования сосланных в ссылку. По дороге к г.Яранску сектантам пришлось ночевать в с. Кугу-Шӱргӧ. К сектантам явился всё тот же

миссионер священнник Н. Романов. Дело было 16-17 апреля. Апрель в том году был холодный. Сектантов босых вывели в холодное помещение и под предлогом увещевания продержали там 1,5 часа. Миссионер

предлагал сектантам согласиться, хотя бы только на крещение, венчание и похороны, обещая в остальном свободу. Сектанты остались непреклонными.

По прибытии в Яранск сектанты вновь подверглись увещеванию, но уже со стороны представителя гражданской власти — земского начальника 5 уч. Воротникова, который также обещал им свободу, если они

откажутся от своих религиозных убеждений. Наконец, продержав сектантов несколько дней в пересыльной тюрьме отправили на новое местожительство в Сибирь.

В Сибири сектанты жили в трёх местах: в Мариинском и Каннском округах Томской губ. и Ишимском округе Тобольской губ. Занимались они, кто чем мог: весной и летом токарным ремеслом, косили, жали, осенью

собирали кедровые орехи, по зимам катали валенки и т.д. Трудолюбие, скромность и честность сектантов скоро завоевало им всеобщее уважение, и благодаря сочувствию окружающих, они материальной нужды не

испытывали. Там же в местах жительства они приписались в число крестьян.

Между тем как ссыльные устраивались на новых местах, здесь на родине продолжалась та же картина: ссылка, искоренения секты и насаждения православия среди оставшихся. Сектантов против воли приводили в

церковь на богослужение, крестили, ставили в дома их иконы, ходили к ним с молебнами и т.д. При этом сектанты за сопротивления подвергались даже истязаниям и в довершение их же предавали суду.

Так например осенью 1893 г. дочь Якманова Антона, Матрёна 20 лет, была посажена на четверо суток за удерживание сестёр от школы. Другой раз она же приговорена по суду земского начальника на 15 суток

за похороны по-кугусортински сестры Степаниды. В действительности же приговор был вынесен якобы за оскорбление урядника. Наказание отбыла в 1894 г. весною в г. Царевосанчурск.

Далее по предложению священника с. Упши И. Решетова 8 июля 1893 г. опекуны над имуществом Якмановых, Ф.Гловин и Я.Шариков с полицейскими десятскими вывели из дома 70 летнюю старуху мать

Тихона Якманова Марину с внуком Фёдором б лет, и опекуны над имуществом Андрея Якманова крестьянин с. Упши Алексей Белоусов и Василий Халявин вывели дочь Антона Якманова Матрену 20 лет, повели в церковь

к обедне. При этом мальчика тащили за шиворот, а женщин за косы, в результате чего у последних были выдраны целые пряди волос, и получились кровоизлияния. Женщин удержали и доставили в церковь, где их

отворачивавшихся от икон обращали лицом к последним силой и заставляли их, беря за руки, делать крестное знамение. Домой отпустили их лишь по окончании обедни, при чём обессиленных от избиений их пришлось

доставить в дом почти на руках.

Мальчику Фёдору, которого намеревались окрестить дорогой, удалось вырваться, убежать в поле. Но через год с небольшим в конце сентября 1895 г. указанный мальчик всё-таки был окрещён при отчаянных

сопротивлениях, в доме отца в кадушке, причём священник Решетов, не смогши крещаемого окунуть в воду, произвёл над ним обливание из пригоршней.

В апреле 1902 г. тот же Решетов с диаконом, опекунами и церковным сторожем пытались войти в дом Тихона с пасхальным крестом. Но Василий при входе Решетова в ворота, с такой силой пнул его, что тот

буквально перевернулся вверх ногами и крест вылетел из рук.

За этот отпор Василий был осужден земским начальником 5 уч. Яранского уезда Воротниковым на 0,5 года, но по жалобе в Яранский уездный съезд, наказание было снижено до 10 дней, каковой срок осуждённый

и отбыл в Царевосанчурске.

И после таких решительных отпоров, насадители благочестия всё же не оставили сектантов в покое. В 1902 г. урядник Леонтьев с десятскими и опекунами пытался поставить икону в дом Антона Якманова, но дочь

последнего Матрёна предупредительно заперла ворота. Осадившие полезли по лестнице во двор и через окно проникли в дом, но Матрёна взяла икону и выбросила во двор, за что её тогда же арестовали и икону

вновь поставили в комнате. Мачеха последней Варвара Троф. Якманова после ухода полицейских чинов взяла икону, пошла за ними в дом Агаф. Троф. Якмановой, куда те направились также с иконой и незаметным

образом всунула икону за пазуху одному из опекунов, принимавшем участие в этих хождениях.

Подобных случаев было несколько. Из приведённых фактов вполне можно понять, насколько сильно были терроризованы сектанты духовными и гражданскими властями. Каждый праздник, каждая тревога вроде,

например звонка колокольцев проезжающих, заставляли их скрываться во дворе или даже покидать свои дома и убегать в поле, в лес или в соседние деревни, главным образом в дер. Ошламучаш.

Кроме мер «миссионерского» воздействия сектанты испытывали всевозможные притеснения экономического характера. Выше было уже замечено, что сектанты ничем из своего имущества не могли распорядиться

самостоятельно. Понятно, что в этих целях всё имущество и надворные постройки, т.е. амбары, клети кладовые и молитвенные дома были заперты и опечатаны опекунами. При этом сектантам всё выдавалось с весу;

хлеб, например не более 30 фун. за раз и потому приходилось обращаться за разрешением каждую неделю, даже через каждые три дня.

Ульи сектантов ежегодно опечатывались перед подлазываньем пчёл. При этом опекуны при подлазывании уносили мёд к себе, а хозяевам давали лишь после освящения нового мёда в церкви.

Однажды у Василия Якманова заперли железным засовом двери конюшни и хлева, где стояли лошадь и корова и хозяева принуждены были пролезать для дачи корма под железный засов, а для пользования своей

лошадью каждый раз брать у опекунов разрешение и в таком положении продержали лошадь и корову с 6 января по 13 апреля 1904 года.

Все перечисленные «просветительные» меры с разными оттенками применялись и другими опекунами по отношению к своим опекаемым.

Опека с имущества сектантов не снималась вплоть до конца апреля 1906 г. Она была снята только с имущества вернувшихся в православие сектантов. Не смотря даже на закон о свободе совести от

17 апреля 1906 г., по которому опека автоматически уже прекращалась, опекуны не снимали своих печатей. Тогда некоторые из сектантов, как например Василий и Тихон Якманов, сами сорвали печати и стали

пользоваться имуществом по собственному усмотрению.

Само собой понятно, что при таких отношениях к имуществу сектантов, не могло быть и речи о развитии их хозяйств. Даже больше наблюдались случаи не развития, а совершенного уничтожения хозяйств.

Например, в деревне Б.Орше Ернурской волости дом сектанта Фёдора Филиппова в виду полного отсутствия хозяев, был совсем опечатан опекуном крестьянином деревни Гусевой Ернурской

волости Елисеем Жировым. Жиров расходуя имущество Филиппова, якобы за хранение, в конечном счёте совершенно расточил его: распродал всю домашнюю утварь, скот, запасы хлеба и, наконец, самый дом

с надворными постройками. Филиппову не было дано от выручки ни гроша и он по возвращении из ссылки едва сумел взыскать с Жирова через Вятский Окружной Суд такую ничтожную сумму, как

250 руб., тогда как имущества у него было даже при минимальной оценке более, чем на тысячу рублей.

Через три года после ссылки, в 1896 г. по манифесту 14 мая получили разрешение вернуться на родину без права жительства в Яранском уезде.

Вернувшись на родину, сектанты прежде всего навестили родных в своей деревне, где оставались их дома и всё имущество. Но через четыре дня по доносу духовенства их отправили к приставу З стана Яранского

уезда. Последний передал дело на суд земского начальника 5 уч. Яранского уезда, который присудил сектантов за переход запрещённой границы к четырём суткам ареста, и сектанты высидели это в заштатном

городе Царевосанчурске. Оттуда их отправили в г. Царевококшайск. Так было поступлено с братьями Якмановыми. Не имея никакой работы в последнем городе, они просили у местного исправника разрешения

поселиться в дер.Ошламучаше, б. Царевококшайского уезда где они и прожили явочным порядком полтора месяца. Сектантам разрешено было жить недалеко от Царевококшайска в Нужяльской

мельнице, но Яранское духовенство запротестовало против этого, и после полуторамесячного пребывания сектанты опять принуждены были вернуться в Царевококшайск. Все другие сектанты по возвращении из

Сибири поселились в этом же городе.

Получив отказ поселиться поближе к родным деревням, сектанты сделали несколько попыток просить о наделении их землёй, а потом о приписке к разным обществам, но их попытки успеха долго не имели.

Так, 16 июля 1877 г. они подавали прошение в Казанское Губерн. присутствие об отводе им 150 лес. земли для образования отдельного выселка. Понятно, Губ. присутствие отказало им за «неимением»

свободных земель.

Затем сектанты просились в мещанские общества: Царевококшайска, Казани, Мариинского посада и Чебоксар, но нигде их не приняли.

И только по просьбе 17 сентября 1891 г., т.е. почти через 3,5 года по возвращении из Сибири сектанты были приняты в число безземельных крестьян по Арбанской волости.

На новом месте жительства в г. Царевококшайске сектанты опять занялись, кто чем мог: мелкой торговлей, стекольщиками, сторожами и т.д.

Оправившись несколько, они выписали своих семейных и поселились в подгородней деревне Вараксиной. Здесь они жили безвыездно до самого возвращения в родные деревни.

Наконец 25 апреля 1906 года, т.е. только через 13 лет изгнания, сектанты вернулись на родину. Правительствующий сенат, который в 1893 г. считал постановление Вятского губ. присутствия о высылке

Якмановых за религиозные убеждения не подлежащим обжалованию, этот же сенат и конечно под влиянием освободительного движения признал, что «крестьянские общества не вправе удалять из своей среды

однообщественников за их религиозные убеждения» и 22 марта 1906 г. «Постановления Вятской губ. присутствия от 23 марта и 15 июля 1893 г. об утверждении приговоров Упшинского и Юкшумского обществ

об удалении крестьян Якмановых и Гаврилова за принадлежность к секте «Кугу сорта» отменить.

Таким образом вернулись и все другие сектанты и вновь все были приняты в свои же общества.

Возвращение сектантов в свои общества было не по сердцу прежде всего конечно духовенству, а затем и всем приспешникам его — опекунам и «ревнителям» православия вообще. И все эти враждебные для сектантов

силы пытались вновь организоваться, чтобы склонить общества к составлению приговоров о вторичной высылке сектантов; но все их старания успеха уже не имели. Абсолютно трезвая и примерная жизнь сектантов

легко парализовали все козни их врагов и таким образом даже враждебно настроенные соседи стали относиться к ним с полным уважением. Сектанты обезоруживали своих врагов не только примерным поведением и

прилежанием к работе, но так же и незлобием.

Здесь нельзя не отметить ещё одного удручающего момента в жизни сектантов. В результате пережитых ими гонений и мытарств, за долгие годы ссылки, у них воспитался какой-то особенный страх перед всяким

посторонним и такая же замкнутость в религиозной жизни вообще. Поэтому об откровенных беседах с ними о их вере не может быть и речи. Даже с лицами вполне сочувствующими им, так сказать вполне безопасными,

они не говорят обо всех религиозных истинах и обрядах, боясь конечно насмешек и возможного, может быть по их мнению, преследования со стороны врагов. Проникнуть же на самое моление их ещё труднее.

Например, мне лично удалось получить доступ на подлинное моление лишь после очень продолжительного знакомства с сектантами.

Дело обстояло так. После предварительного обмена письмами несколько раз я посетил сектантов в июне 1916 г. совместно с фотографом — любителем, учителем образцовой школы при Казанской учительской

семинарии Е.Б. Буртаевым. Несмотря на то, что мы ездили к сектантам по их же приглашению и прожили целую неделю, проводя всё время в беседах, в целях изучения секты, мы не были удостоены видеть

подлинное моление, и могли сфотографировать лишь инсценировку домашнего моления. Затем в первых числах января 1917 г. А. Якманов приезжал в Казань специально для совместной проверки печатной литературы

о секте. На это посвящено было нами целых девять дней. Кроме того, через меня же по просьбе сектантов были изданы в Казани их главнейшие молитвенные тексты два раза: в 1917 г. и 1918 г. И только после

этого, когда я вновь посетил Якмановых осенью 1919 г. уже один, когда видимо, сектанты совершенно убедились не только в «нестрашности» моей, но и доброжелательстве, они допустили меня на одно из

семейных молений в Упшинской их роще, понятно, после соответствующих омовений всего тела и притом полностью в их молитвенной одежде, т.е. и нижней и верхней.

О современном состоянии секты в отношении первого её толка можно сказать следующее.

В догматических основаниях первый толк остаётся прежним, но в обрядности претерпевает некоторые изменения. Но подробно об этом будет сказано ниже.

В отношении количества членов указанный толк не увеличивается, скорее уменьшается. Причина понятна: почти аскетически строгие правила могут выдерживаться главным образом пожилыми, молодое же поколение

если ещё и придерживается их, из уважения к старшим и родителям, то на стороне уже мало с ними считаются. Поступления в секту новых членов со стороны, тоже не наблюдается. Таким образом первый толк

секты увеличивается количественно, лишь за счёт прироста семейств прежних его членов.

Тоже самое можно сказать и относительно второго толка.

Что касается третьего толка, то даже по имеющимся у нас, правда незначительным материалам, можно сказать, что он, хотя и медленно, но растёт, своеобразно оформляется и изменяется. Рост этого толка

объясняется тем, что он представляет большое опрощение язычества, в смысле сокращения целого штата низших духов, с которыми простолюдину-марийцу вечно приходится считаться, как с насылателями несчастий,

болезней и т.д. Затем он подкупает, как замечается в последнее время, опрощением и в отношении кровавых жертв, именно среди некоторых представителей его ограничиваются уже приношением в жертву только

гусей и уток.

Говоря о влиянии секты, в данном случае первого толка, отметим ещё и о значений ореола мученичества сектантов в жизни марийцев вообще. В этом отношении авторитет секты так велик, что неизвестному для

данной местности постороннему посетителю достаточно заявить, что он «кугусортинец», сказать, что он потомок такого то видного сектанта, чтобы воспользоваться и подобающими почестями и выслушать

соболезнования по поводу перенесённых кугусортинцами страданий.

Внешний быт сектантов при беглом взгляде не производит впечатления чего-либо особенного. Как внешнее, так и внутреннее устройство домов и надворных построек в общем такое же, как и у других марийцев.

Как на главное отличие, можно указать на то, что почти у каждого сектанта два дома, в одном из которых он живёт, а другой служит для религиозных целей: для молений и бесед. Но те у кого только один дом,

то и моление устраивает в нём же. И ещё как на отличие, следует указать, что у некоторых сектантов имеется во дворе огороженный кругом сад для молений (кумалмэ пичэ).

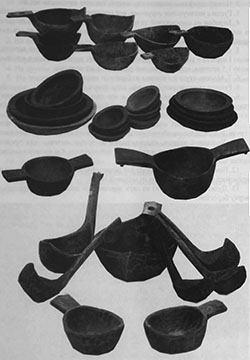

В отношении утвари у сектантов заметно во всём стремление к примитивности и нет ничего фабричного-заводского за исключением чугуна, некоторых железных изделий и стёкол на окнах, которые допущены

в обиход в виду невозможности заменить их другим материалом, всякая краска также тщательно изгнана из употребления.

Входя в дом, вправо или влево от входной двери замечаете обыкновенную печь, выложенную, смотря по удобству размещения, без всяких украшений. Вдоль стен по левую или правую сторону от печи и прямо

против дверей идут скамейки, и повыше окон параллельно скамейкам понаделаны полки, на которых выделяются гусли, обычно не менее трёх, которые употребляются во время молений и бесед. На полках же и

отчасти на скамейках складывается посуда, почти вся деревянная и притом изготовленная самими сектантами.

Следует заметить вообще, что почти вся простая домашняя и сельскохозяйственная утварь, одежда, обувь и т.д. приготовляется самими сектантами.

Прямо против дверей в переднем углу вы заметите липовый или берёзовый стол с таким же стулом, но над столом уже не увидите обычной, как у других марийцев, висячей лампы, потому что ни спичек,

лампы и керосина сектанты не употребляют. Летом они обходятся без всякого искусственного освещения, а зимой жгут лучину, обычно берёзовую, втыкаемую в светец (изык), который, кстати сказать, почти

ни у каких других марийцев уже не употребляется.

Из культурных способов освещения употребляют впрочем свечи сальные, стеариновые, обычно для хождения с фонарём по хозяйству, т.к. лучина и светец для этих целей крайне опасны в пожарном отношении.

Огонь добывается при помощи трения деревянного бруска о пест или другой кусок дерева (и то и другое берёзовые). Он добывается, как для молений, так и для хозяйственных целей, обычно тремя лицами,

из которых двое трут пест, втыкаемый в отверстие, устраиваемое большею частью в печке у шестка или в другом месте, третий поддерживает другой конец песта, имея в руках приложенные к месту трения два

куска трута, на который принимается так называемый живой огонь. Затем тлеющий трут увёртывают в пеньковые волокна, которые разжигаются путём размахивания и наконец отсюда огонь берётся на берёзовую лучину.

Так вздувается огонь для моления, но для обычного употребления получают его сжимая трут между двумя кусками угля и дуя на этот трут.

Приспособление для добывания огня хранится в переднем углу избы. Так как добывание огня дело довольно хлопотливое, то им дорожат и сохраняют его в печке или в горнушке, устраиваемой сбоку налево или

направо от шестка.

Легко себе представить как велика должна быть копоть в избе от лучины, сжигаемой в длинные зимние вечера, вся копоть, конечно, оседает на стены и потолок. Однако это не делает ещё сектантов

нечистоплотными, потому что стены, по крайней мере ниже полок (оҥаӱмбал) тщательно и довольно часто подскабливаются и моются. С потолка сажа также вытирается тряпками.

Пол тоже обычно всегда чисто вымыт. По стенам на вешалках, представляющих большей частью вбитые в стену деревянные колышки, развешивается одежда, вся белая или светло-жёлтая.

Недалеко от песта на стене вешается кусок холста длиной около аршина, которому придаётся значение духовной чистоты сектанта. Таких отрезов имеется семь штук по числу дней недели, но они сменяются

не каждый день, а через каждую неделю.

Соответственно простоте всей обстановки в комнате царит первобытная патриархальная тишина. Редкость услышать несмолкаемый шум детей, песни, пляску или игру бесшабашного характера на каком-либо инструменте

и даже дети обычно заняты каким либо делом.

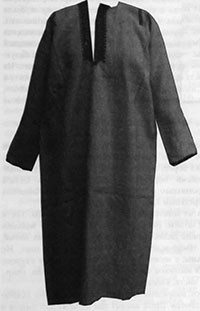

В одежде сектанта замечается отпечаток всё той же простоты и скромности. С головы до ног весь белый, сектант резко выделяется среди других одноплеменников. И в одежде также почти совсем отсутствуют

фабричные элементы и крашеные части, исключая лишь вышивок на рубашках и платках, представленных впрочем в самых незначительных размерах. Всё на нём (в том числе и вышивки) собственного или вообще

крестьянского производства.

Зимой мужчины надевают на голову шапку из белой овчины с белым суконным верхом. Поверх рубашки надевается шуба или кафтан из белого крестьянского сукна с борами, очень похожий на русский, а поверх

каждого из них тулуп. Овчина дубится без всяких окрашиваний. Если шубу кроют, то непременно белым коноплянным холстом собственного производства, тулуп кроют белым же крестьянским сукном. Надевают

шаровары (цулма) из белого крестьянского сукна, на ноги навёртывают онучи из того же сукна и поверх их надевают обычно лапти или белые валенки.

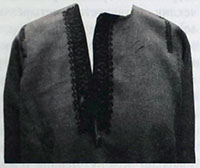

Замужние женщины носят специальный головной убор, называемый «сорока». «Сорока» представляет род чепчика, в передней части его в чехлик вставляется четырёхугольная продолговатая береста, которая

возвышается над лбом. «Сорока» плотно прилегает на голову и сзади оканчивается вышитым хвостиком. Обшитая береста может напоминать лопаточку, отчего, создалось у русских бранное выражение «черемисская

лопатка». Поверх «сорока» повязывается белый вышитый холщовый платок с кистями по краям и наконец накидывают самодельную же белую шерстяную шаль. Женская шуба и кафтан не отличаются от мужских.

На ногах носят так же лапти или валенки, но онучи женщин не из белого, а чёрного сукна и навёртывают их так, как и у женщин других марийцев, довольно толсто. Девица одевается так же как и замужние,

исключая головного убора «сорока».

На руках как мужчины так и женщины носят белые варежки или перчатки.

Летом вместо шапок носят белые шерстяные шляпы с плоским верхом и узкими полями. Шуба и кафтан заменяются поддёвкой (шовыр) из белого холста с борами и без боров, но без всяких украшений. Суконные

онучи заменяются холщовыми портянками. Подпоясываются белым шерстяным поясом или сыромятным ремнём поверх поддёвки. Женщины подпоясываются тканым шерстяным красным поясом (ӱштӧ).

Бельё тоже всё белое и из конопляного холста. Как мужчины, так и женщины носят рубашку и штаны. Вокруг ворота, на груди, а у женщин и на полах, плечах и на спине делаются вышивки из шерстяных ниток,

подкрашенных в чёрный, тёмно-зелёный или тёмно-красный цвет. Но вышивки очень незначительны: у мужчин не шире полувершка, у женщин несколько шире. Формы для вышивок стремятся брать из природы, напр.,

есть изображения дубового листа, клёна, берёзы, липы и т.д.

Головные уборы и одежда кугусортинцев (из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева)

Холст ткут только из ниток, напряденных из конопляных волокон; льяные волокна совсем не употребляются. Шёлк входит как элемент для узоров и только тёмно-красного цвета. А вата и бумажная нитка

не употребляются, как продукты фабричного производства.

Волосы, как мужчины, так и женщины (замужние) носят короткие: их обыкновенно стригут. Это делается по соображениям как гигиеническим, так и для устранения излишней нарядности, которая может повлечь

к нескромности. Однако девицы у сектантов преспокойно носят длинные волосы.

Говоря об одежде следует отметить, что для моления сектанты имеют особую одежду, которая отличается большей простотой и чистотой. Так, в рубашке мужчины нет никаких вышивок, а у женщин вышивки имеются

только на груди, плечах и на спине и при том весьма незначительные. «Сорока» надевается особая, но с такими же вышивками, так и в будничном уборе. Платки для молений без всяких вышивок. Пояс тоже белый

из холста или тканый из белой шерсти, разной ширины, но не шире вершка, как у мужчин, так и у женщин, в два обхвата.

Обуваются в особые лапти, онучи белые у всех, тогда как в обычное время женщины и взрослые девицы носят чёрные. Верхняя одежда, в том числе и шляпа, тоже более чисты, чем для будней. Вся молитвенная

одежда надевается только для молений.

Здесь же уместно сказать и о способе приготовления молитвенной одежды. Для этого коноплю берут, или, как говорят, рвут, по одной коноплине, т.е. по одному стеблю, выбирая самые лучшие для волокон, длинные.

Отправляясь для этой работы, предварительно делают омовение всего тела и надевают обычную, но чистую одежду. И затем все дальнейшие работы — молотьба, мочение, сушка и т.д. вплоть до приготовления пеньки,

ниток и холста из них производятся тем же порядком, в чистой одежде и с особенной тщательностью в сознании того, что всё это делается с молитвенной целью. Пенька расчёсывается щёткой, сделанной не из

щетины, а из дерева.

Для стирки белья сектанты также пользуются средствами примитивными — горячей водой и щёлоком. Мыла ни для стирки, ни для мытья рук и лица не употребляют, мотивируя незнанием способа приготовления мыла

и подозревая всякую грязь как в материалах, так и в самом способе.

Интересны соображения, которыми сектанты мотивируют установленный ими белый цвет одежды и устранение всего фабричного. Следует заметить, что они в сравнении с другими марийцами отличаются и

чистоплотностью и здоровьем и большей материальной обеспеченностью. Все тёмные цвета, а тем более чёрный, отсюда и одежда чёрного цвета, которая почти без всякого следа может воспринимать всякую грязь

всё это и духовно сближается или с нечистым и неугодным богу. Сектанты убеждены, что в начале ничего крашеного не было и что одежда была белая. Поэтому и они придерживаются этого же, как угодно богу,

белого цвета.

Однообразие одежды они объясняют стремлением избегнуть нарядность, роскошь, которые могут вести к нескромности, к греховным помыслам.

Любопытна также легенда, связанная с головным убором женщин «сорока». В этот убор, данный богом, была вложена магическая сила. Достаточно было женщине взять его с головы и протянуть, чтобы отогнать от

себя нечистого или моментально умертвить врага. Однако после долгого пользования одно обстоятельство привело к утрате в нём этой силы. Именно сноха, поссорившись со свекровью, схватила с головы своей

убор и пустила его в противницу, которая тут же и умерла. А давая людям этот убор, бог сказал: «Защищайтесь и, если нужно, губите всех, но только не поднимайте на человека». Таким образом заповедь была

нарушена и «сорока» лишилась чудесной своей силы. Это было чрезвычайно важное явление в жизни женщины. До этого рокового события женщина господствовала над мужчиной и могла делать с ним, что хотела.

Но лишившись чудесной силы своего головного убора, она как не наделённая ничем, что могла бы противопоставить мужской силе, подпала влиянию мужчины и сделалась его рабой: «сорока» же осталась лишь

простым памятником её былого величия.

Положив в основу питания принцип воздержания от излишнего употребления пищи и питья, сектанты и в этом отношении создали своеобразный кодекс дозволенного и недозволенного.

Ради ясности и изложения представления означенного кодекса будем делать и общие указания и отмечать частности о дозволенном и недозволенном.

Сектанты употребляют всякую пищу, приготовленную из хлебных растений, молока, масла коровьего и растительного, сала рогатого скота, но без примеси сахара, патоки и других веществ фабрично-заводского

производства; например хлеб, сушки, творожники и т.д. употребляют, а конфеты, печенье и прочее — нет.

Но не все хлебные растения, возделываемые здесь, они считают дозволенными. Например, лён считают растением недозволенным и по основанию довольно странному, именно семена его тонут в воде и появился он

позже.

Мясной стол тоже довольно ограничен. Употребляют мясо, но не всех домашних животных и птиц. Например, не употребляют мясо лошадей, свиней и коз, а из птиц — мяса кур, причём лошади ими содержатся

для рабочих целей, а остальных совсем нет в их хозяйстве. Воздержание от конины объясняется, конечно, общенародным уважением к лошади, как к животному наиболее полезному для людей в хозяйстве. Сектанты